- 1)粟國敦男, 金城健編集. 脳性麻痺運動器治療マニュアル. 東京, メジカルビュー社, p.30-31, 2020.

痙縮の治療を知りたい方

こどもの痙縮の治療は、

何があるの?

監修:あいち小児保健医療総合センター 脳神経外科部長 加藤美穂子 先生

お子さんは日々成長しています。できなかったことができるようになったり、それぞれの目標をもってリハビリなどに取り組んでいるのではないでしょうか。

痙縮(けいしゅく)も同じように、成長すれば、リハビリを努力すれば、よくなると思われるかもしれません。

しかし、痙縮は成長やリハビリの努力だけでは改善が難しく、むしろ悪化してしまうことがあります。

さらに、痙縮の治療は年齢ごとに違います。今のお子さんに適した治療を考えていくことがとても大切です。

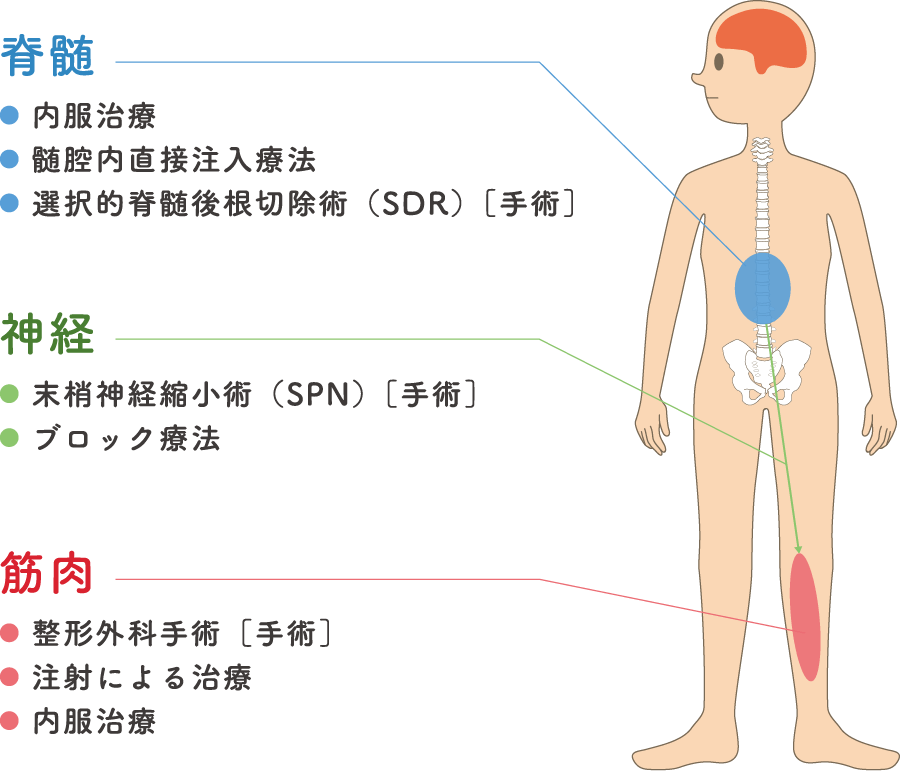

こどもの痙縮の治療には、どんな種類があるの?

痙縮の治療法には、痙縮のあらわれている部位によって、いくつかの方法があります。

痙縮の症状をやわらげる目的で、基本的には「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスを改善する治療が行われます。近年、痙縮の治療が大きく進歩しました1)。痙縮があらわれている部位によって、いくつかの方法があります。

主な治療法

-

内服治療

神経や筋肉の過剰な働きを抑えるお薬を飲み、筋肉が固くならないようにします。 お薬の量は少量から開始し、だんだんと増やしていき、副作用の出ない範囲で調節します。2歳前から考慮されます1)。 -

ブロック療法

症状が出ている神経や筋肉に直接お薬(まひさせるお薬)を注射し、神経や筋肉の働きを抑え、周辺の筋肉をやわらかくする治療法です。 2歳頃から考慮されます1)。 -

手術による治療

痙縮の症状と関係する神経の一部を切ったり(末梢神経縮小術や選択的脊髄後根切除術)、筋肉や腱を切ったり伸ばしたり(整形外科手術)することで、症状をやわらげます。選択的脊髄後根切除術(SDR)は、3歳頃から学童期前半頃まで考慮されます1)。 -

髄腔内直接注入療法

筋肉をやわらかくするお薬を脊髄周辺に直接注入する治療法です。症状にあわせてお薬が出る量や速さを調節することができます。体格によって変わりますが、早いと3歳頃から考慮されます1)。 -

リハビリテーション療法

日常生活動作を行いやすくするために関節を動かしたり、筋肉を増強するための訓練を行います。装具療法なども組み合わせて行います。新生児期から生涯にわたって行われます1)。

こどもの痙縮は、どんな治療があるの?

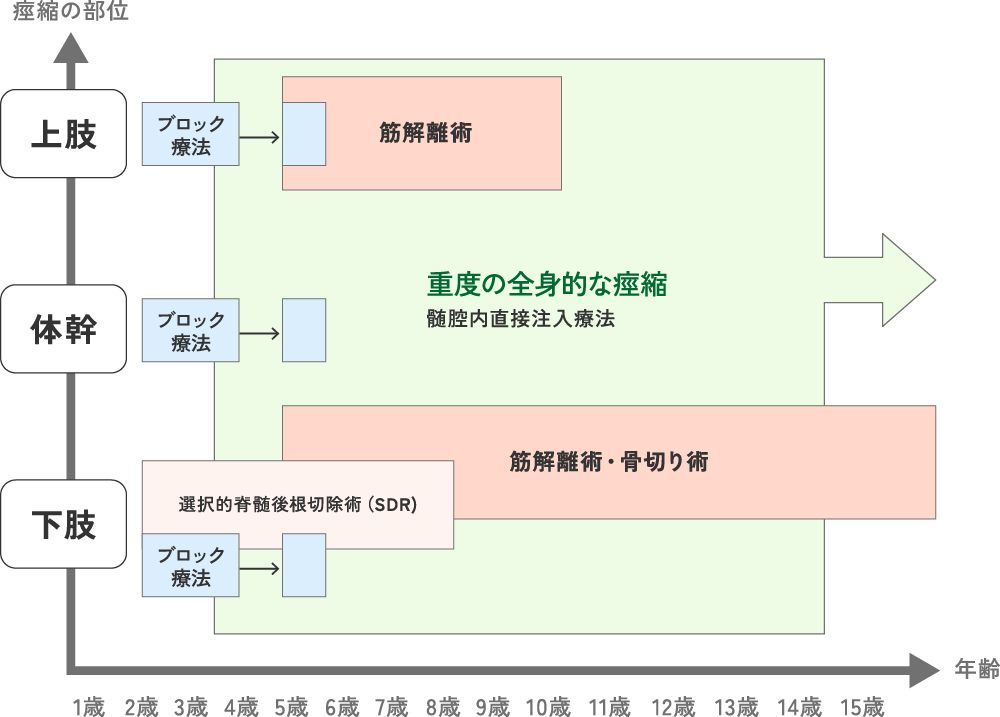

痙縮の治療にはいくつかの種類があり、それぞれに適切なタイミングがあります。お子さんの成長を考えて、適切な時期に適切な治療を選ぶことが大切です。

こどもの痙縮の治療は、骨や筋肉の成長を考えながら行われるため、痙縮があらわれている部位や年齢によって受けられる治療法は違います。内服薬による治療は2歳前、ブロック療法は2歳頃、脊髄後根に対する手術は3歳頃から学童期前半頃まで、髄腔内直接注入療法は3歳以降とされています1)。お子さんにとって、今どんな治療が適切なのかを慎重に考えながら、医療を受ける必要があります。

各治療法の適応年齢と痙縮の部位1)

粟國敦男, 金城健編集. 脳性麻痺運動器治療マニュアル.東京, メジカルビュー社, p.30-31, 2020.より改変

適切な治療をしないとどうなるの?

筋肉が短くなる「筋短縮(きんたんしゅく)」や関節の動きが悪くなる拘縮(こうしゅく)が起きることがあります。

体が動かしにくいなどの痙縮の症状について、適切な治療を行わないと、筋短縮が起こり、筋肉や骨の成長が阻まれてしまうことがあります1)。また、筋肉が固まって関節の動きが制限される拘縮という症状を招いてしまう可能性もあり、日常生活にさまざまな困難を伴います1)。痙縮の症状をやわらげることは、骨と筋肉の成長を整える意味でも大切なことです。痙縮の症状に気づいたら、専門の医療機関を受診しましょう。