- 1)根本明宜, Jpn J Rehabil Med. 2020, 57, 1069-1076

- 2)正門由久, 臨床神経学雑誌, 2013, 53(11), 1261-1263

- 3)笠原隆, 正門由久, Jpn J Rehabil Med, 2018, 55(6), 448-452

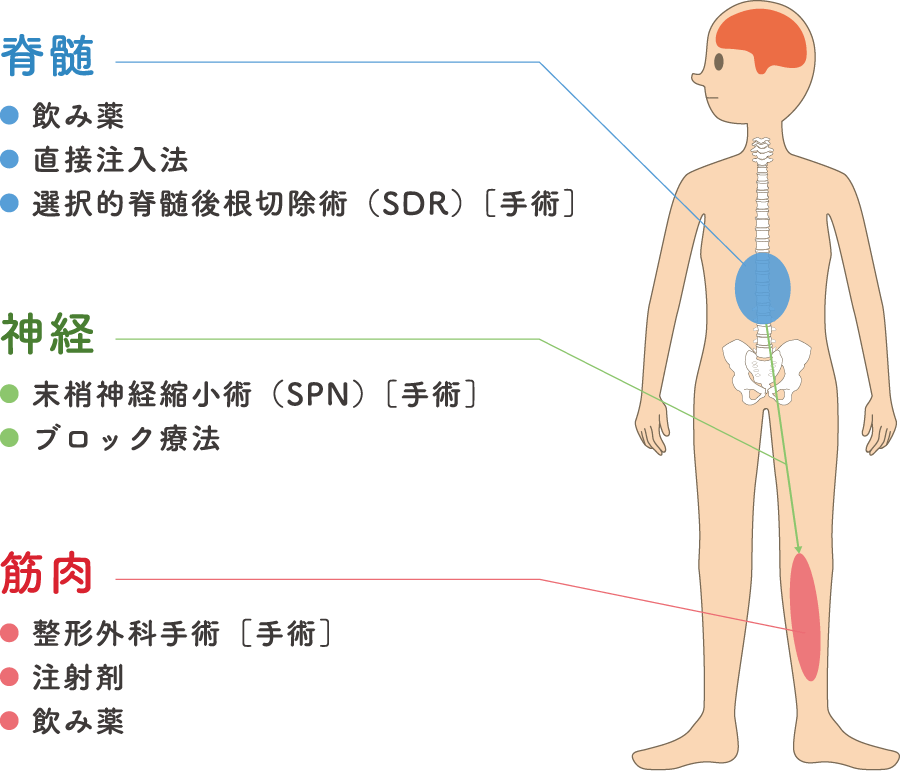

痙縮の治療には、何があるの?

監修:横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科 根本明宜 先生

痙縮(けいしゅく)は、どんな治療をするの?

痙縮の治療法には、痙縮のあらわれている部位によって、いくつかの方法があります。

痙縮の症状をやわらげる目的で、基本的には「筋肉を縮める命令」と「緩める命令」のバランスを改善する治療が行われます。近年、痙縮の治療が大きく進歩し1)、痙縮があらわれている部位によって、いくつかの方法があります。

主な治療法

-

飲み薬

神経や筋肉の過剰な働きを抑えるお薬を飲み、筋肉が固くならないようにします。 お薬の量は少量から開始し、だんだんと増やしていき、副作用の出ない範囲で調節します。 -

ブロック療法

症状が出ている神経や筋肉に直接お薬(麻痺させるお薬)を注射し、神経や筋肉の働きを抑え、周辺の筋肉をやわらかくする治療法です。 -

手術

筋肉や腱を切ったり伸ばしたり(整形外科手術)することで、症状をやわらげます。 -

直接注入法

筋肉をやわらかくするお薬を脊髄周辺に直接注入する治療法です。症状にあわせてお薬が出る量や速さを調節することができます。 -

リハビリテーション療法

日常生活動作を行いやすくするために関節を動かしたり、筋肉を増強するための訓練を行います。装具療法なども組み合わせて行います。

治療しないとどうなるの?

痙縮などの症状を放っておくと節々がさらに動かしにくくなってしまいます。

痙縮の症状を長期間そのままの状態にしておくと、筋肉が固まって関節の動きが制限される「拘縮(こうしゅく)」という症状を招いてしまう可能性があります2,3)。日常生活での動作もいっそう困難になってしまいます。さまざまな治療を組み合わせて、患者さんがよりストレスなく、快適に生活しやすくなるようにしていきます。

脳卒中・脊髄損傷で

あらわれやすい運動関連の症状

- 痙縮など

- 麻痺など

治療せずに放っておくと…

上の症状に加えて

関節の動きが悪くなる・固くなる状態(拘縮)などが

起きやすくなる

さらに動けなくなってしまう

正門由久. 臨床神経学雑誌第53(11), 1261-1263

笠原隆, 正門由久. Jpn J Rehabil Med. 2018, 55(6), 448-452より

作成.